No princípio, era o mate.

Dádiva dos povos originários do Cone Sul da América Latina — único território do globo onde ela nasce de forma espontânea —, a erva-mate é nossa planta-mãe. Por aqui, é a bebida não alcoólica mais consumida. Arrisco dizer que a cidade de Curitiba, de onde escrevo, não existiria — pelo menos não do jeito que é hoje — se não fossem essas folhas mágicas e tudo o que elas representaram para a construção material e espiritual de nossa região continental.

+ Leia Também + Rir na cara do perigo

Assim, neste sábado de Aleluia, escrevo este breve panegírico sobre esse vegetal, patrimônio das nações indígenas do sul do continente. Erva ritual dos Guarani, mas também cultivada e consumida por povos vizinhos como Kaingang, Charruas, Minuanos e Incas. Sim, eles mesmos, os habitantes do poderoso império andino que se encantaram com a bebida, trazida até lá pelo caminho ancestral do Peabiru, que ligava Santa Catarina e Paraná ao Peru.

Foi por essa rota continental, no sentido inverso, que a bebida derivada da planta ganhou seu nome mais popular. “Mati” é uma palavra quíchua, língua do império inca, usada para designar a cuia. Uma referência metonímica ao porongo cortado no topo, que serve de jarro para o consumo coletivo da bebida. A associação entre recipiente e conteúdo deu-se por confusão, mas foi definitiva: o nome do frasco passou a nomear o líquido.

Para os Guarani, a erva é Caá desde tempos imemoriais — ou ao menos há mil anos, quando seu povo e seu idioma se espalharam por rios e florestas das Américas, dos Andes ao Caribe. Seu uso ritual está documentado, por exemplo, no livro Caá Porã: El Espíritu de la Yerba Mate (2013), do argentino Pau Navajas. Hoje, cerca de 220 mil Guarani vivem entre Brasil, Argentina e Paraguai, compondo uma das muitas nações sem Estado do mundo contemporâneo.

Quando os jesuítas espanhóis encontraram os Guarani, chamaram a bebida de “cimarrón”, palavra castelhana para selvagem ou indomado. Os homens de batina perceberam que os habitantes autóctones, ao consumi-la sem parar ao longo do dia, tornavam-se hiperativos. A abstinência da erva, por sua vez, provocava indocilidade. Por isso, a princípio, ela foi proibida pelos padres, que a consideraram substância diabólica.

Mas, como tantas vezes na história da humanidade, a proibição surtiu o efeito inverso: serviu de propaganda positiva e incentivou ainda mais o uso da bebida. Com o tempo, os próprios jesuítas não apenas passaram a consumi-la, como também foram responsáveis por seu cultivo em escala.

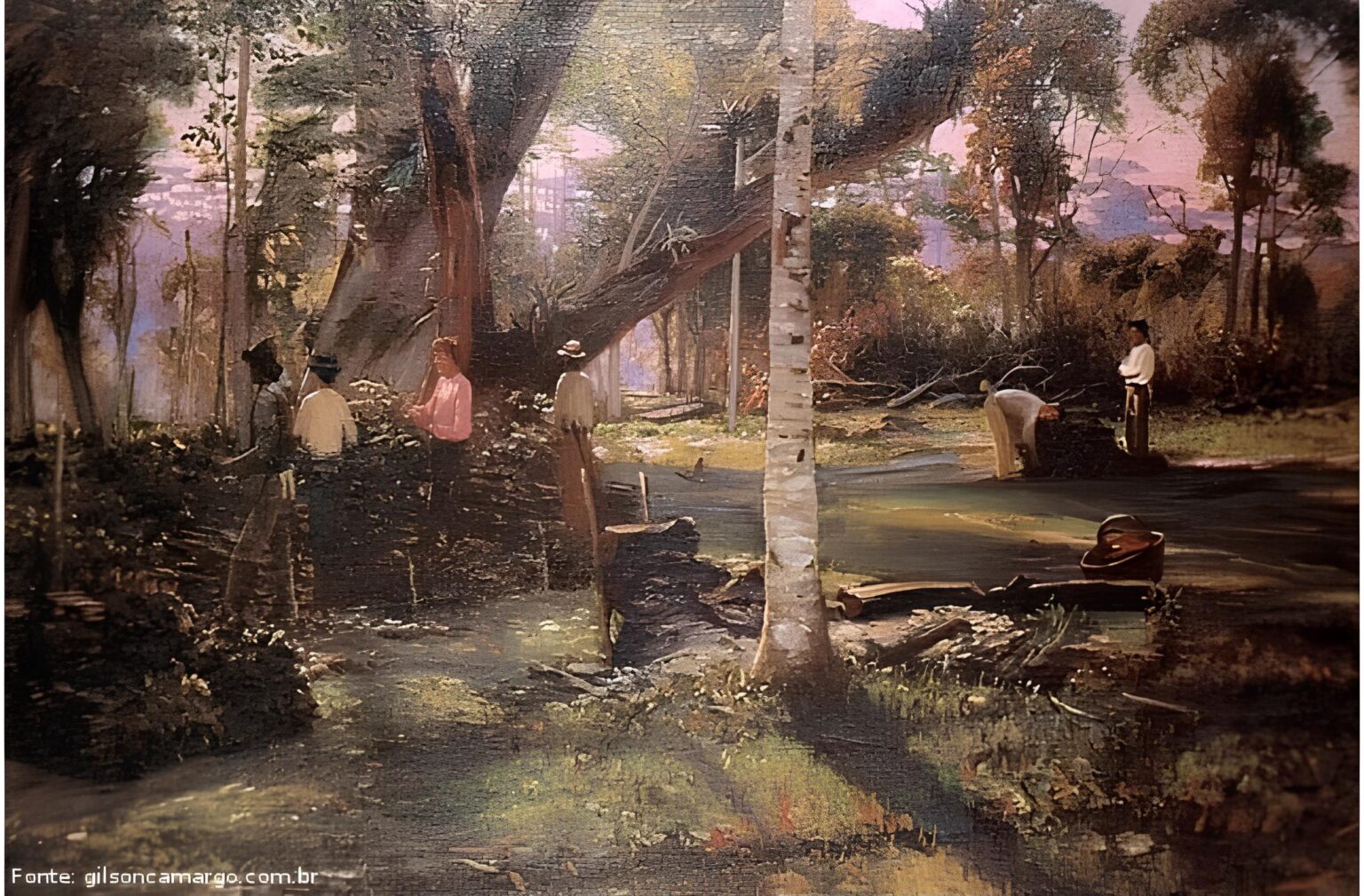

Do encontro entre a tecnologia dos padres e a sabedoria dos Guarani surgiu uma erva superior, cultivada nas reduções do Guayrá e do Paraguai. Suas propriedades, hoje, só podemos imaginar. O aumento controlado da produção possibilitou a criação de uma protoindústria voltada ao comércio e exportação. Como tudo o mais criado nas reduções jesuíticas, esse sistema foi destruído pelos bandeirantes.

No século XIX, o viajante francês Auguste de Saint-Hilaire deu à planta seu nome científico em latim: Ilex paraguariensis, ou seja, arbusto paraguaio. Um nome simpático, ideal para figurar entre parênteses nas embalagens comerciais, mas que não faz jus à origem diversa da erva.

O mito fundador da cosmogonia do mate tem várias versões. Em uma delas, uma seca — ou enchente ou guerra — obriga um grupo Guarani a migrar. Um ancião, sem condições de acompanhar o ritmo dos demais, decide permanecer, refugiando-se em uma cabana à beira de um rio para não prejudicar a coletividade. Sua filha Iari, tão amorosa quanto bela, recusa-se a abandoná-lo.

Certa noite, um forasteiro faminto pede abrigo. É acolhido pelo velho e presenteado com um jantar e uma canção de Iari. Em algumas versões, é um emissário de Tupã; em outras, o próprio deus. Ao amanhecer, o viajante lhes entrega a erva Caá e ensina como cultivá-la e consumi-la.

Revigorados, pai e filha alcançam o grupo e compartilham o sagrado conhecimento. Anos depois, Iari morre e se torna a deusa protetora da erva. Em sua homenagem, o modo mais sagrado de consumo é mastigá-la com os dentes e beber água do rio com as mãos.

Em algumas cerimônias, a bebida é usada para purificação, fortalecimento, recuperação da saúde e conexão com a terra. O jornalista Santi Carneri Tamaryn, pesquisador do mate, lembra que as folhas contêm cafeína e xantinas, também presentes no café e no chocolate, o que lhes confere propriedades estimulantes, antioxidantes e purificadoras.

Para muitos, beber mate é uma cerimônia de afeto compartilhado. Mesmo sozinho, quem toma mate dialoga consigo. Cada “matero” recorda sua primeira vez com a bebida. É um ritual lento: as mesmas folhas e um pouco de água são usados por horas. Não é para gastar compulsivamente. O mate é símbolo e sinal. É identidade.

Séculos depois, a erva-mate tornou-se a base da riqueza e cultura paranaense, sustentando um ciclo econômico que durou mais de um século. Segundo o historiador Temístocles Linhares, esse ciclo pode ser dividido em três fases. A primeira, até 1800, caracterizava-se pelo preparo rudimentar e ausência de indústria. A segunda começa em 1820, com Francisco Algarazay, que introduz técnicas industriais na região de Paranaguá. Surgem os primeiros engenhos, movidos por energia hidráulica.

Esses centros se expandem para cidades como Antonina, Morretes, Lapa, Palmeira e Ponta Grossa. Tropeiros, carroções e vapores como o Pery impulsionam o comércio. A madeira é insumo importante, mas o mate é o centro da engrenagem econômica.

A terceira fase, entre 1875 e 1880, marca a transição para engenhos a vapor no planalto curitibano. A indústria cresce. O mate ultrapassa o Paraná e chega a outros estados e países. Surge a elite ervateira. A bandeira do Paraná traz um ramo da planta.

Segundo Ruy Wachowicz, no livro A Universidade do Mate, a economia da erva criou as condições para a fundação da UFPR, em 1912. Uma universidade criada pela burguesia ervateira, de costas para o centro do Brasil e voltada ao sul. Era preciso formar intelectuais para suprir a demanda de uma população em crescimento.

No início do século XX, surgem os “barões do mate”. Famílias que até hoje compõem a elite econômica do estado. Seus mausoléus, nos cemitérios de Curitiba, refletem seu poder. O mais antigo engenho remonta a 1830, em Paranaguá, de Manuel Antônio Guimarães, o Visconde de Nácar. Em 1834, surge o Engenho da Glória, de Caetano José Munhoz, mais tarde vendido a Francisco Fasce Fontana, tornando-se as Fábricas Imperiais Fontana.

Em 1927, da fusão entre essa fábrica e as Fábricas Tibagi-Ildefonso, nasce a Fábricas Fontana S.A. Uma tradição que dura mais de um século. A Tibagi-Ildefonso pertencia a Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul. Outra fábrica clássica é a Leão Junior S.A., fundada em 1901 por Agostinho Ermelino de Leão Junior.

A marca existe até hoje com o famoso Matte Leão. Em 1938, lançou o chá mate, expandindo seu mercado durante a Segunda Guerra, quando o chá importado encareceu.

Enquanto os barões enriqueciam, surgia uma classe média urbana. No fim do século XIX, Curitiba agitava-se com serrarias, tanoarias e fundições. As barricas de madeira ganhavam destaque como embalagens. Para diferenciar os produtos, oficinas de litografia criavam rótulos coloridos. Muitos artistas eram imigrantes alemães.

O engenheiro André Rebouças, atento aos desafios da exportação, sugeriu trocar os surrões de couro por caixetas de pinho, mais elegantes. Propôs também rótulos artísticos. Alfredo Andersen, artista plástico, criou alguns. A indígena idealizada nos rótulos é uma visão romantizada de Iari. A era da erva coincidiu com a imigração europeia em massa. Com o mate como eixo, Curitiba deixou de ser vila pacata e tornou-se metrópole em expansão , cheia de contradições e potenciais, dos dias atuais.

Tudo, é claro, sob a benção da poeta Iari.