Rio de Janeiro – Tudo começou com o desejo do casal Merced e Petrúcio Guimarães dos Anjos de reformar a casa que haviam comprado há alguns anos na Rua Pedro Ernesto, nº 36, no bairro da Saúde, zona portuária do Rio de Janeiro. Em janeiro de 1996, quando os pedreiros começaram a escavar o piso da garagem, surpreenderam-se ao encontrar ossos no meio dos entulhos.

A princípio, pensaram se tratar de restos de animais, mas o casal procurou arqueólogos e especialistas em patrimônio, que confirmaram se tratar de ossos humanos. A casa estava localizada sobre um sítio arqueológico — o Cemitério dos Pretos Novos, o maior campo santo de africanos escravizados das Américas.

+ Leia Também + Casa da Tia Ciata: seminário sobre ancestralidade africana

Logo, eles perceberam que não poderiam mais morar ali. O imóvel precisava se tornar um espaço de memória da diáspora africana. Assim, após uma década de trâmites, apoios, articulações e muito trabalho coletivo, nasceu no dia 13 de maio de 2005, há exatos vinte anos, o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), dedicado a preservar uma história apagada por pelo menos 165 anos.

Segundo o IPN, o termo “pretos novos” era usado para designar os africanos recém-chegados, geralmente jovens, tratados como mercadoria, com expectativa de “vida útil “de até 15 anos. Muitos morriam logo após o desembarque, devido às péssimas condições da travessia.

“Essas pessoas eram sequestradas na África. Elas chegavam, às vezes, com quatro, cinco marcas de ferro. Eram capturadas, batizadas, marcadas. Era como se recebessem carimbos, os carimbos de um produto. Eram tratadas como mercadoria mesmo e vinham junto com as cargas nos navios tumbeiros. O termo “pretos novos” é porque eram tratados como uma mercadoria nova. Eles ainda não tinham sido vendidos, não foram para o mercado. Então, foi uma mercadoria nova que estragou. Perdeu-se um preto novo, que não foi escravizado”, explica Alexandre Nadai, da equipe de comunicação do IPN.

+ Leia Também + Mestre Marçal: lendas do Carnaval Brasileiro

O achado arqueológico e a posterior criação do Instituto, além da transformação da sede no Museu dos Pretos Novos, foram a centelha para reabrir o interesse no estudo e na preservação da memória da região historicamente conhecida como “Pequena África”, no centro do Rio de Janeiro, que abrange bairros da zona portuária como Saúde, Gamboa e Santo Cristo, além da Praça Onze e do Estácio.

O território foi local de chegada de africanos escravizados e hoje representa um dos maiores legados da cultura negra no Brasil. Mas não foi só isso. O nome “Pequena África” foi dado pelo compositor e artista plástico Heitor dos Prazeres, pois, após a abolição em 1888, a região tornou-se ponto de encontro de ex-escravizados e migrantes negros, especialmente da Bahia, onde se reuniram tradições religiosas, terreiros, batuques e o embrião do samba urbano.

Cais do Valongo

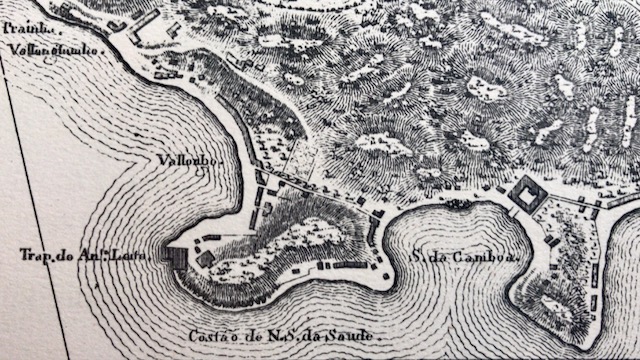

Mas como a história do Rio de Janeiro é feita de demolições e aterros reais e simbólicos, anos depois, em 2011, durante as obras para a construção do projeto de revitalização da zona portuária para os grandes eventos que o rio recebeu naquela década, foi descoberto o Cais do Valongo. O local construído em 1811, no auge do mercado escravagista, logo após a chegada da família real portuguesa, foi o principal canal de entrada de africanos escravizados no país, um dos maiores símbolos da violência escravagista.

Estima-se que cerca de um milhão de pessoas escravizadas desembarcaram ali entre 1811 e 1831. O Cais do Valongo foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2017. Desde então o interesse por esta região profundamente marcada pela presença africana e que explica muita coisa sobre a tragédia da grande calunga, não para de crescer.

“Isso se deve muito à luta pela criação do instituto, dos museus, dos circuitos históricos na região da Pequena África. Mas muito por causa disso aqui, a gente tem hoje o caso do Valongo como Patrimônio da Humanidade e o reconhecimento dessa região como esse grande local de memória, onde a gente tem que estar o tempo todo lutando contra o racismo que é estrutural na sociedade. A história está vindo à tona e chegando à educação de uma geração de crianças que já vão crescer com um letramento racial que minha geração não teve. Uma história que está tendo, acho que pela primeira vez, o destaque que precisa”, disse Nadai.

+ Leia Também + Cinco histórias surpreendentes do Carnaval brasileiro

Hoje é possível conhecer com visitas guiadas os muitos pontos em que o passado do sofrimento, da resistência e da criatividade negra permanece viva, em espaços que transformam o passado de violência em plataformas de celebração da cultura afro-brasileira e de combate ao racismo. Onde o passado escravagista ganha outro significado em nome da memória, da arte e da justiça histórica.

No dia 13 de maio, conheça 13 locais para conhecer a história da “Pequena África”:

A região da Pequena África, no Rio, reúne os locais mais importantes dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo em que a memória afro-brasileira resiste em sítios históricos e culturais reconhecidos internacionalmente.

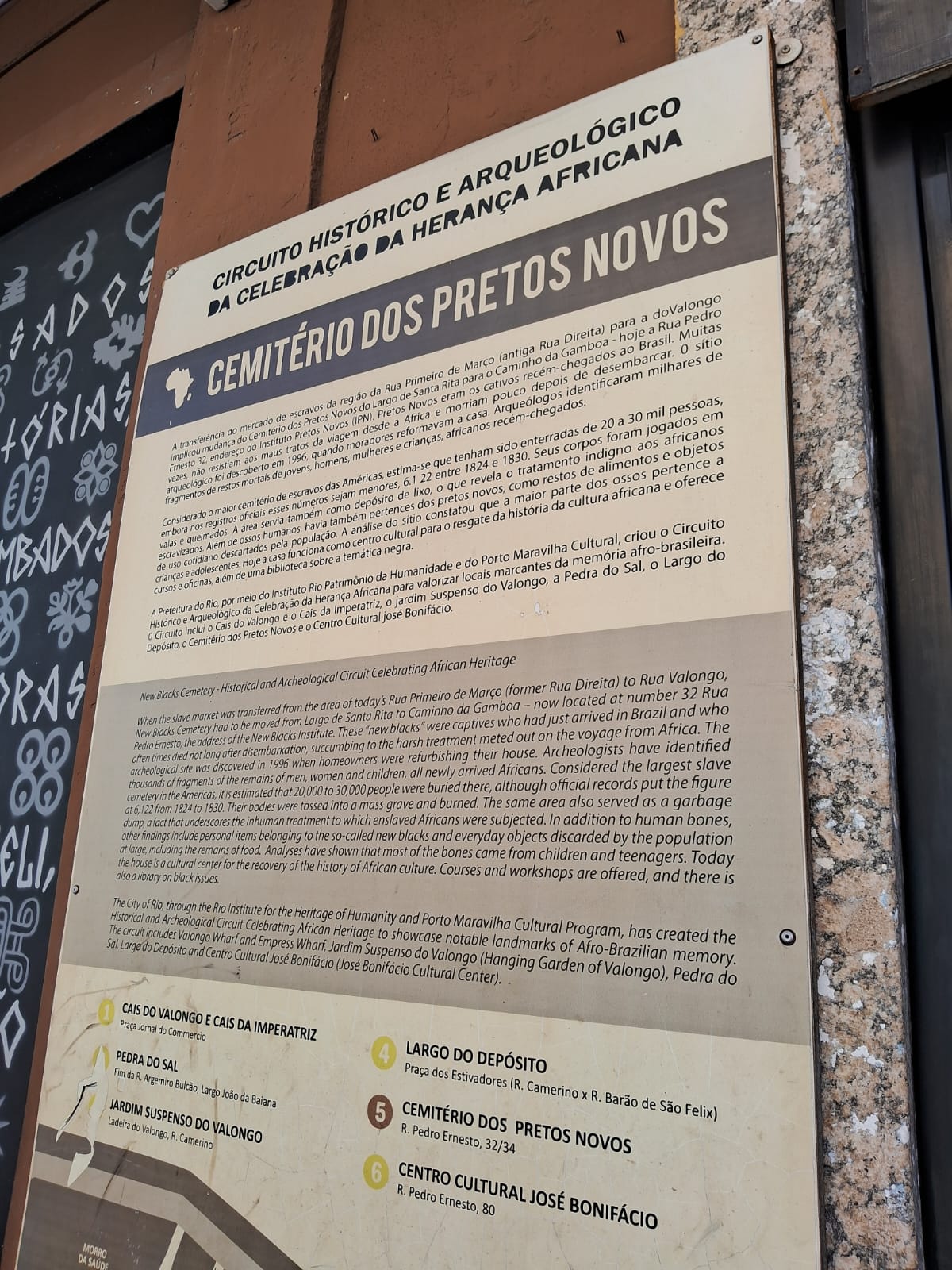

1-Cemitério dos Pretos Novos

O Cemitério dos Pretos Novos é a principal prova material incontestável da barbárie ocorrida no período mais intenso do tráfico de cativos africanos para o Brasil. Foram depositados nesse cemitério os restos mortais de dezenas de milhares de africanos brutalmente arrancados de sua terra natal e trazidos à força para o trabalho escravo. O momento de maior brutalidade também se revelava na forma como seus corpos eram descartados: queimados e espalhados pelo terreno.

Apesar de ser considerado o maior cemitério de escravizados desse tipo nas Américas, a área destinada ao sepultamento era muito pequena para tantos corpos. Os vestígios arqueológicos e históricos desse campo-santo são testemunhos da violência cruel sofrida pelos africanos que não resistiram aos maus-tratos da captura e da viagem transatlântica.

2-Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira

O palacete situado na Rua Pedro Ernesto foi inaugurado em 1877 por Dom Pedro II. Nele funcionou, até 1966, a Escola José Bonifácio, considerada a primeira escola primária da América Latina, cujo nome oficial era Escola Pública Primária da Freguesia de Santa Rita.

Em março de 1977, o palacete passou a ser administrado pela Prefeitura Municipal da capital e, em 1986, foi transformado em centro cultural, passando a se chamar Centro Cultural José Bonifácio, em homenagem ao naturalista, estadista e poeta brasileiro. Em novembro de 2021, a prefeitura transformou o prédio na sede do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira.

O acervo reúne cerca de 2.500 obras entre pinturas, esculturas e fotografias que dialogam com o universo da Pequena África. Há peças de Nelson Sargento, de Heitor dos Prazeres, Abdias Nascimento e de muitos outros artistas da diáspora africana no Brasil.

3-Lazareto

Nos arredores do Cais do Valongo ficavam os barracões, galpões e sobrados onde os escravizados se recuperavam da travessia e aguardavam para serem exibidos e vendidos. Nessas instalações precárias e insalubres, algumas enfermidades eram tratadas com sangrias, práticas realizadas por negros batedores.

Para os acometidos por doenças infecciosas, a quarentena era feita no Lazareto da Gamboa, localizado no Monte da Saúde. A construção desse espaço data de 1810 e foi realizada por negociantes de escravos, que alegavam ser distante e prejudicial aos negócios a localização do lazareto oficial, situado na Ilha do Bom Jesus.

O Lazareto da Gamboa teria capacidade para abrigar, simultaneamente, até mil escravizados. Os negociantes que financiaram a construção recebiam 400 réis por escravizado recolhido na instalação, como forma de ressarcimento pelas despesas com sua manutenção. O local não existe mais.

4-Praça da Harmonia

A Praça da Harmonia foi um dos locais símbolo da Revolta da Vacina. O estopim do levante ocorreu com a publicação de um projeto de regulamentação da aplicação obrigatória da vacina contra a varíola, divulgado no jornal Notícia em 9 de janeiro de 1904.

O projeto exigia comprovantes de vacinação para a realização de matrículas escolares, obtenção de empregos, viagens, hospedagens e casamentos. Previa-se também o pagamento de multas para quem resistisse à vacinação.

Embora a vacinação obrigatória tenha sido o estopim, os protestos logo se voltaram contra os ministros públicos em geral e, especialmente, contra os representantes do governo. Horácio José da Silva, mais conhecido como Prata Preta, era capoeirista e estivador.

Considerado por muitos um símbolo da resistência popular durante a Revolta da Vacina — também chamada de quebra-lampiões de 1904 —, liderou os revoltosos nas barricadas contra o Exército, erguidas na altura da Praça da Harmonia.

Foi preso quando a cidadela improvisada caiu e acabou deportado para o Acre. O saldo total da revolta foi de 945 pessoas presas na Ilha das Cobras, 30 mortos, 110 feridos e 461 deportados para o Acre.

5-Cais do Valongo

O Cais do Valongo foi construído em 1811, no auge do mercado escravagista, logo após a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Em 1831, o tráfico transatlântico de escravizados foi proibido por pressão da Inglaterra, e o ancoradouro foi desativado. A partir de então, os traficantes passaram a realizar os desembarques em portos clandestinos.

Em 1843, foi realizado um aterro de 60 centímetros sobre o Cais do Valongo para a construção de um novo ancoradouro, destinado à chegada da princesa Teresa Cristina, futura esposa de Dom Pedro II. O cais foi então rebatizado como Cais da Imperatriz, mas também acabou aterrado em 1904, durante a reforma urbana promovida pelo prefeito Pereira Passos.

Mais de um século depois, em 2011, o Cais do Valongo foi redescoberto durante as escavações para a revitalização da região portuária do Rio de Janeiro. O Iphan, a Prefeitura do Rio e representantes da sociedade civil formaram uma comissão para elaborar o dossiê de candidatura do sítio arqueológico do Cais à lista de Patrimônio Mundial. O título foi concedido pela Unesco em 2017.

6-Docas Dom Pedro II

O edifício original das Docas de Dom Pedro II foi destruído por um incêndio no ano de 1919. Dois anos depois, em 1922, um novo edifício foi construído pelo então Ministério da Guerra sobre as fundações originais, cujas principais características permanecem preservadas.

A construção original foi erguida na segunda metade do século XIX pelo engenheiro André Rebouças, utilizando mão de obra de trabalhadores não escravizados. Localizado em frente ao Cais do Valongo — o maior porto de entrada de africanos escravizados na América Latina no século XIX —, o Armazém Docas Dom Pedro II possui extrema relevância histórica para a memória da diáspora africana na cidade do Rio de Janeiro.

7-Praça dos Estivadores

O local onde hoje se encontra a Praça dos Estivadores abrigava, no passado, armazéns de negociantes de grosso trato que controlavam o tráfico negreiro. Em 1779, o Marquês de Lavradio transferiu o mercado de escravizados da Praça XV para o Cais do Valongo. Com isso, instalaram-se diversos negócios na redondeza da praça, como trapiches, manufaturas e armazéns.

O mercado de escravizados foi oficialmente extinto em 1831. Em 1843, a praça passou a se chamar Largo da Imperatriz, por estar nas imediações do portão por onde desembarcou a Imperatriz Teresa Cristina em sua chegada ao Brasil.

Com a Proclamação da República, houve nova mudança de nome do logradouro, que passou a se chamar Largo da Redenção. O nome atual surgiu em 1904, após a fundação do Sindicato dos Estivadores.

Foi ali que João da Baiana e outros valentes da estiva enfrentaram a polícia, a fim de garantir a realização da assembleia de fundação do sindicato.

8-Jardim Suspenso do Valongo

Situado na encosta do Morro da Conceição — trecho que também já foi chamado de Morro do Valongo —, o Jardim Suspenso do Valongo foi projetado pelo arquiteto paisagista Luís Rei e construído em 1906, durante as obras promovidas pelo prefeito Pereira Passos, como parte de uma política de apagamento da cultura afro-brasileira.

Concebido como um jardim romântico destinado ao passeio, o espaço incluía condutores de gás, depósito de água para irrigação, canteiros de grama, jardim rústico, casa da guarda, depósito de ferramentas e até mesmo uma cascata.

Atualmente, as organizações Casa de Tia Ciata e Pequena África ocupam as duas edificações construídas originalmente no local. Ali também funciona um cinema.

9 – Morro da Conceição

A origem do nome está ligada a uma pequena capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, construída no topo do morro, em 1590, pela devota Maria Dantas. Anos mais tarde, Maria Dantas doou a capela e as terras do entorno aos frades do Carmo para a construção de um convento.

Em 1659, monges capuchinhos franceses iniciaram a construção que, décadas depois, daria origem à ocupação do lado noroeste do morro, onde se ergue um segundo pico — menos proeminente, mas que também já foi chamado de Morro do Valongo.

Essa distinção foi utilizada até o início do século XX, quando foi fundado o Observatório do Valongo, em 1926.

Sobre o Morro da Conceição, havia baterias de defesa — tanto no próprio morro quanto no Morro do Valongo —, construídas para proteger a cidade de ataques estrangeiros.

10 – Pedra do Sal

Originalmente chamada de Pedra da Prainha, e mais tarde conhecida como Pedra do Sal, o local servia como ponto de desembarque dos carregamentos de sal trazidos por navios que atracavam no porto. Na pedra foi entalhada uma escadaria que dava acesso ao Morro da Conceição e, com o tempo, o espaço tornou-se ponto de encontro dos estivadores.

Após a Guerra do Paraguai, a região passou a concentrar uma população majoritariamente negra, sobretudo de baianos. Na segunda metade do século XX, o artista Heitor dos Prazeres batizou a área como Pequena África. A região sempre foi densamente povoada por negros e abrigou muitos terreiros de candomblé, como o de João Alabá.

O samba, em sua forma carioca, foi gestado nessas redondezas, assim como os ranchos e o primeiro bloco de carnaval, tendo como uma de suas grandes figuras Tia Ciata. Ali se reuniam importantes nomes do samba, como Donga, João da Baiana, Pixinguinha, entre outros.

Tombada pelo Iphan em 1984, a Pedra do Sal é, atualmente, local de memória afro-brasileira, onde funciona um quilombo urbano remanescente e ocorrem animadas rodas de samba.

11- Largo da Prainha

O Largo de São Francisco da Prainha, popularmente conhecido como Largo da Prainha, está situado na Rua Sacadura Cabral, aos pés do Morro da Conceição, no bairro da Saúde, zona central do Rio de Janeiro.

Antes da construção do Porto do Rio de Janeiro, existia ali uma pequena faixa de areia, chamada Prainha, que se estendia até onde hoje está localizada a Praça Mauá. Com os sucessivos aterros realizados na região, a praia desapareceu.

O Largo recebeu esse nome por estar situado próximo à Igreja de São Francisco da Prainha, erguida em 1696 por ordem do padre Francisco da Mota. De estilo barroco e jesuítico, a igreja foi doada por testamento à Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no ano de 1704.

12 – Quartel da Guarda

O Quartel do Segundo Destacamento da Guarda Real da Polícia da Corte foi uma construção implantada no antigo bairro do Valongo, com o objetivo de manter a segurança no mercado de escravizados.

O prédio foi descrito pelo cronista e presbítero da Igreja Católica, Luís Gonçalves dos Santos — conhecido como Padre Perereca — em sua obra Memória para Servir à História do Reino do Brasil, publicada em 1826.

A edificação encontra-se preservada e está localizada em frente ao antigo Cais do Valongo.

13 – Casa da Tia Ciata

A Casa da Tia Ciata é a sede da Organização dos Remanescentes da Tia Ciata (ORTC). O espaço, situado na rua Camerino, na entrada do jardim suspejnso do Valongo, funciona como centro cultural dedicado à memória da matriarca do samba.

No local, uma exposição permanente apresenta fotografias, documentos e objetos que ajudam a contar a trajetória de Tia Ciata. O espaço é também palco de rodas de samba, oficinas culturais e encontros que celebram a herança africana e a história da resistência negra no Brasil.

Hilária Batista de Almeida, mais conhecida como Tia Ciata, foi uma das figuras centrais da cultura negra no Rio de Janeiro no início do século XX. Nascida na Bahia, chegou à capital federal e tornou-se uma das mais respeitadas mães de santo e organizadoras de festas que misturavam religião, música e resistência cultural.

Tia Ciata teve papel fundamental na consolidação do samba como gênero musical urbano. Sua casa, na região conhecida como Pequena África, foi ponto de encontro de músicos, compositores e líderes religiosos.

Que matéria preciosa! Taí um roteiro da minha próxima viagem ao Rio de Janeiro.